IIJ須賀祐治、情報処理学会「2024年度学会活動貢献賞」を受賞

2025年07月11日 金曜日

CONTENTS

IIJ Engineers blog 編集部です。

情報処理学会「2024年度学会活動貢献賞」を、IIJ須賀祐治が受賞しました。この賞は、情報処理学会の特定分野の運営、または会員サービスの向上等に関して貢献した個人ないし組織に贈られます。

せっかくの機会なので、日々の活動や受賞の経緯について、須賀本人に話を聞いてみました。

日頃の仕事

― 須賀さんは暗号・セキュリティの専門家として、主に社外で精力的に活動されている印象です。ここ数年はどんなお仕事をしているのでしょうか。

須賀:産業分野と学術分野で、活動は分かれます。

産業分野では、電子政府推奨暗号の安全性を評価・監視し、暗号技術の適切な実装・運用を検討する、CRYPTREC(クリプトレック)*1 にて、暗号技術活用委員会のメンバーとして、暗号アルゴリズムに関するプロモーションに携わっています。昨年度のCRYPTRECシンポジウムでは「暗号資産の鍵管理」というテーマで講演しました。また、ブロックチェーンと分散型台帳技術の標準化を行うISO/IEC TC307や、金融情報技術の標準化を行うISO/IEC TC68のエキスパートおよび国内委員会委員も務めています。DXを推し進めるデジタルトラスト協議会(JDTF)での議論に参加し、eシールの活用などデジタルトラストの普及活動に携わる…などで活躍しています。

学術分野では、今回表彰いただいた情報処理学会にてコンピュータセキュリティ研究会に所属し、主査を務め、現在も運営委員・顧問として組織運営に携わっています。情報処理学会ではジャーナル編集委員の役目をちょうど4年間の任期が終わったところで、通常のジャーナル号に限らずCSEC研究会やSPT研究会,若手研究者の特集号の編集員も務めました。その他、来場者800名・オンライン参加者150名規模となったコンピュータセキュリティシンポジウムの実行委員長を務めるなど、日本国内で開催される国際会議の運営にも関わっていました。昨年度からは立教大学にて情報科学全般の講義も受け持つようにもなるなど活躍の幅を拡げています。

*1 CRYPTRECの活動は多岐にわたりますが、身近なところではHTTPSでおなじみの暗号プロトコル「TLS暗号設定ガイドライン」の検討・作成があります。 このガイドラインでは、暗号の専門家としての視点と、サーバ・ネットワーク管理者の視点から「安全性」と「実用性」のバランスをとったTLSの設定例を解説しています。CRYPTRECが作成したガイドラインは、IPA(情報処理推進機構)からも、推奨される設定方法としてアナウンスされています。余談ですが須賀はTLS暗号設定ガイドラインワーキンググループの主査を務めていました。

受賞の経緯

―活動の幅が広くて驚きました。さて、今回の受賞は、情報処理学会でのどんな活動について贈られたものですか。

須賀:ジャーナル編集委員会の委員として、50本以上の論文を査読したということで受賞しました(実際にはもっと担当したような気がしますが・・・)。論文の査読とは、著者の主張を読み解き、読者に明瞭に伝わるように必要な修正点や追記すべき箇所を指摘するプロセスです。提出された論文に、新規性・実用性・正確性が担保されているかどうかが、論文受理の基準です。論文の中に論理の飛躍や不明瞭な点があれば明確にして、著者にフィードバックします。

― 専門的な知識は大前提としつつ、論文をよりよいものに仕上げていく、編集者的な技量も必要そうですね。

須賀:そうですね。研究者として論文を書くことはもちろんですが、情報処理学会に所属する人たちが、気持ちよく研究に勤しめるように環境を整えることも、コミュニティを支える大切なアクションだと捉えています。論文の査読はその一環です。また、他の人が書いた論文を読むことは、自分の知見を広げることに直結します。数年に1回ぐらいですが、思わず膝を打つようなすごい論文に、いち早く出会えることもあります。

―そんな面白さもあるのですか。ところで情報処理学会には、どんな立場の人がどんな動機で論文を寄せるのですか。

須賀:まずは卒業や修了のタイミングを控えた学生の皆さんからの投稿があります。特に、博士号を取得するために必要な論文として提出されることが多いです。もちろん学術分野の研究者が執筆する論文もあります。そして近年増えているのが、産業分野からの論文です。経営層が、IT・情報処理における基礎研究の価値を認め、執筆を奨励しなければ、産業分野からの論文は減ってしまいます。一時期、選択と集中を重視したことに起因して産業分野からの論文は減っていたのですが、ここ数年は徐々に盛り返してきたことを嬉しく思っています。ジャーナルとは別枠の「デジタルプラクティス」で現場の技術者が執筆する論文には、実用的な技術やシステムに関する地道な研究内容が多く含まれています。

―須賀さんご自身も、論文を書いていらっしゃると思うのですが、近ごろはどんな論文を発表されましたか。

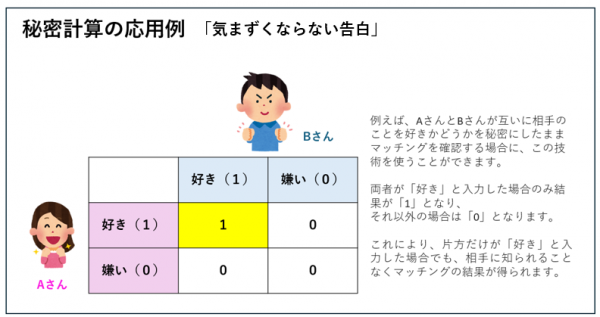

須賀:麻雀牌を使った秘密計算についてジャーナル化しました。秘密計算とは、データを暗号化したまま計算できる技術の総称です。入力したデータの秘匿性を保ちながら、分析や処理を行うことができるので、様々な場所でセキュリティの担保のために活用されています。一連の研究の開始から、ジャーナルに掲載されるまで、約5年かかりました。

―書き手と読み手が協力して完成させるからこそ、論文は人類の知識を支えるマテリアルとして、価値あるものになるんだなあと、改めて思いました。今日はどうも、ありがとうございました!

論文

Yuji Suga, Card Protocols that Allow You to Switch Cards to Mahjong Tiles, Journal of Information Processing, 2025, Volume 33, Pages 276-283, Released on J-STAGE April 15, 2025, Online ISSN 1882-6652

関連リンク

IIJの技術者やプロジェクトが表彰された賞、アワードの一部を紹介しています。

ご興味ございましたら、あわせてご覧ください。

受賞 | IIJ Engineers Blog