私の仕事紹介:インターネットを支えるIIJバックボーンのエンジニア

2024年06月20日 木曜日

CONTENTS

皆様お久しぶりです。初めての方は初めまして。ネットワーク技術部の竹﨑です。IIJには2020年度に新卒で入社しIIJバックボーンに携わる部署で働いております。過去にはこのような記事を投稿しております。

いつもニッチなブログばかりを投稿していますが今回は私の仕事紹介です。マンホールの人と言われることが多いですが残念ながらマンホールは趣味であり仕事ではありません。

IIJバックボーンについて

私のお仕事紹介の前に改めて現在のIIJバックボーンの規模をご紹介します。

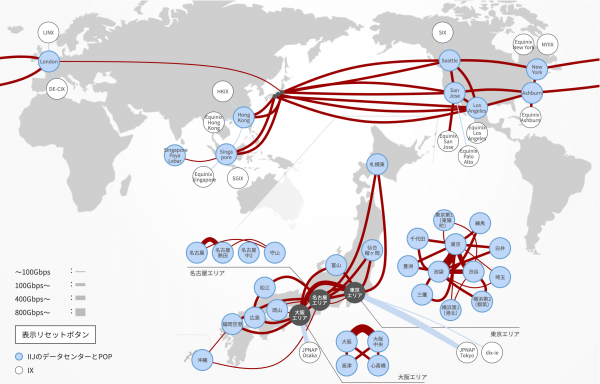

IIJバックボーンの2024年5月現在の規模は以下の通りで、これらの設備を部署を横断した運用組織としてチームで運用しています。

- 世界5カ国 40+POP

- 16IX

- 4,000+ノード

IIJにはこのバックボーンネットワークを活かした様々なサービスが存在し、バックボーンネットワークがあるおかげで提供できるサービスも多々あります。

例えば最近プレスリリースが公開されたIIJ、Palo Alto Networksの「SP Interconnect」パートナーに アジア・太平洋地域で初めて認定はまさにその1つでIIJバックボーンとPrisma Access(設備は海外クラウド事業者)が相互接続することでプレスリリースに記載のGeoIPの問題はもちろんのこと通信はIIJ/AS2497を経由するためEnd-to-EndでIIJが品質を管理・担保できる付加価値を提供することが可能になります。またPrisma Accessは全世界にあるためIIJとロケーションが一致する限り日本国外でも同様のサービス展開と付加価値の提供が可能です。これらは自社でバックボーンおよび相互接続を持っている事業者や世界にバックボーンを展開しているIIJならではです。

IIJバックボーンチームのお仕事

私のお仕事はIIJ Technical WEEK 2021のIIJバックボーンチーム若手のおしごと!にてご紹介した内容と大きく変わっていません。バックボーンチームのお仕事は大きく分けると以下の5つです。これらは特に専業チームや部署などはなくフラットに一貫して行っております。

- 検証

- 設計

- 構築

- 運用

- 障害対応

検証

当然ですが新規導入する機器・ソフトウェア・機能は本番導入前に動作確認を行い評価を行う必要があります。IIJは社内に検証を行う環境を持っておりそれらの検証を自分たちで行っています。

検証で得られた結果を参考に設計・構築・運用などに反映を行い、バグが発見された場合はベンダーへ修正依頼を行います。障害対応による検証もいくつかあり発生した障害やメーカーから公表されたセキュリティ・バグ情報の再現試験を行いより詳細な調査や対処の検討をします。

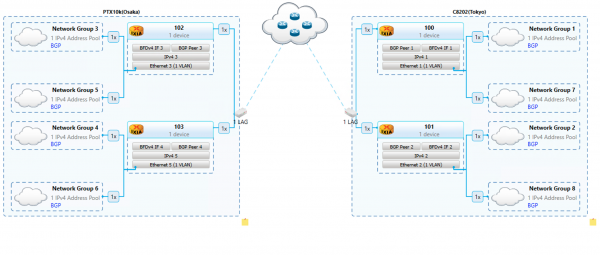

設計・構築

新規や更改で設備を作る時ももちろんですが、現状の設備状況に応じた効率的な収容計画やキャパシティマネジメントなど設計と一口に言っても多岐に渡ります。

バックボーンチームではラックやケーブリングなどの物理設計・ネットワークの論理設計から構築まで一貫して行っています。ですので自分で設計したり構築したりしたルータ達や設備にはとても愛着が湧きます。

私は主に対外接続部分の機器を担当することが多く自分が設計・構築した装置がいくつかありますがとても愛着を持って接しています。逆に設計や構築の面で微妙な部分があると当時の自分を恨むことになります。

運用・障害対応

一度作ってしまえば永遠動くということはもちろんなく定期的にメンテナンスや管理を行う必要があります。そのために日々の運用は欠かせません。

定期的に設備状態を確認し監視から上がるアラートや問い合わせに対して適切に対応を行う必要があります。それらをチームやそれぞれの得意分野で分担して行っています。また、IIJでは週1でバックボーン運用業務に関連する全体会があり障害の確認や振り返り、運用課題に関する議論を行っています。

私のお仕事

ここまではIIJバックボーンチームとしてのお仕事を中心にお話しましたが、ここからはより私のお仕事にフォーカスしてお話します。

検証

単純な機能検証のみであれば数台のルータを準備し接続することで検証が行えますが、複雑なプロトコルエミュレーションや細かい機能やパフォーマンスの試験になると専用のソフトウェアや機器を利用して行います。

こちらは新規接続の要件に対するソフトウェアの機能評価を行うテストシナリオです。判明してる接続の要件と想定される状況をエミュレーションソフトウェア上で作成し、テスト対象へ接続して検証を行います。

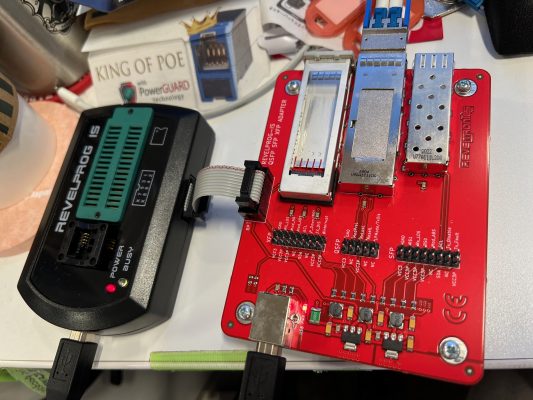

先ほどの説明だとルータやスイッチなどのネットワーク機器を想像する方が多いと思いますが、私は趣味も相まってレイヤーに捉われず幅広く検証を行なっています。

直近ではレイヤー1の技術だけでも光ファイバのクリーニング部材やパッチパネルなどの物理機材品質・導入可否検証から光トランシーバや伝送装置などの伝送技術検証を行っています。

時には1週間や2週間などまとまった期間にフィールドで実環境を想定した試験を時間をかけて実施することもあります。

昨年度プレスリリースを行なった「IIJ、バックボーンネットワークの対外接続に400ギガビットイーサネットを導入」についても「アジア初の400ギガビットイーサネットを用いたIX相互接続実証実験に成功」を始めとした様々な評価検証や運用のノウハウ蓄積を行い対外接続箇所での導入に至っています。

当時の検証の内容や風景はこちらにも掲載されています。

400GbE検証の際もそうですが他社様と合同や機材をお借りして行うことも多々あります。スケジュールが重なるとデスクにダンボールが積み重なることに…(わかる人は多いはず)

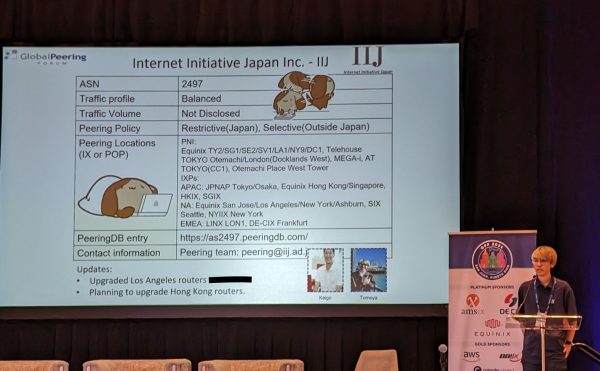

Peering

ASを運用するにあたって切っても切り離せないのがPeeringです。IIJ/AS2497でもそれは同じで到達性向上やキャパシティ増加による品質向上のために日々活動しています。

IIJのPeering活動については過去のブログでも取り上げられています。

私はそんなPeering teamの一員としてお仕事をしています。課題やキャパシティや設備状況を把握しバックボーン設計・計画加味した他ASと交渉や調整を行っており需要に応じた接続の確保に力を入れています。

交渉や調整はメールやSNSで行うことが多いですが、各地域年に数回ほど開催されるPeering Forumに参加し他事業者の担当者と直接会って接続に関する議論を行います。これまでにAPF2022@Singapore, APF2023@Sapporo, PeeringAsia5.0@Seoul, GPF2024@Puerto Ricoに参加し100事業者ほどと交渉を行いました。Peering Forumに担当者として参加することはASの代表者や顔として見られます。そのためAS2497の担当者として恥じない能力を身につけるため日々奮闘しています。また、ミーティング時には自ASだけでなく世界の動向や事業者のビジネスやトラフィックトレンドを頭に入れた上で臨んでいます。

そんなピアリングミーティングですが、人との付き合いやお互いの立場もあるためうまく行かないことも多々あります。しかし、交渉が成立した時や担当者と打ち解けて仲良くなった時に一番やりがいを感じます。

IIJでの働き方

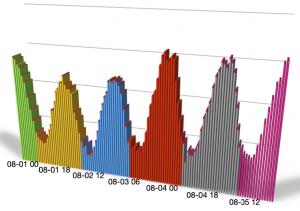

バックボーンチームは障害対応や夕方作業などで勤務が不規則になりがちなのでフレックスな勤務形態となっています。それに加え私は朝が苦手なので昼前に出勤し午前はのんびりコーヒーを飲みながら眠気を覚ましつつメールの処理や日課のトラフィックグラフ確認をしています。

飯田橋近辺には美味しいランチスポットがたくさんあるのでお昼はいつも楽しみです。

DC作業もお昼がとても楽しみです。池袋と言えばラーメン!

お昼から戻ったら午後のお仕事開始です。先に書いた検証や、障害が発生したら対応を行います。

以上、私の仕事紹介でした。

ご覧いただき、ありがとうございました。