WBGTを活用した熱中症対策の進め方

2025年08月06日 水曜日

CONTENTS

はじめに

2025年6月1日からの労働安全衛生規則の改正により、職場での熱中症対策が事業者の義務として明確に定められました。

近年の猛暑の頻発や、熱中症による労働災害の増加を受けて、報告体制の整備や重篤化防止のための措置が求められています。

特に、WBGT(湿球黒球温度。暑さ指数とも言う)28度以上または気温31度以上の環境下で、一定時間以上の作業が見込まれる場合には、具体的な対策の実施が必須です。

こうした中で、職場におけるWBGTの測定と可視化は、熱中症対策の第一歩となります。

今回の法改正を機に、企業には環境管理体制の強化とともに、従業員の安全と健康を守るための積極的な取り組みが求められています。

このブログでは、WBGTを活用した熱中症対策の進め方について、ご紹介していきます。

WBGTとは

WBGTは、熱中症のリスクを判断するための指標として、現場で広く使われています。

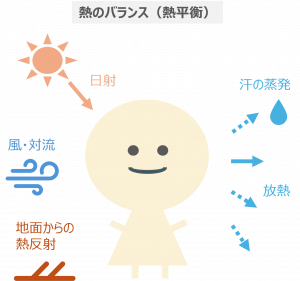

実はこのWBGT、かなり昔から使われている歴史のある指標で、人間の体と周囲の環境との「熱のバランス(熱平衡)」をシンプルに表してくれるものとして考えられています。

ですが、WBGTは科学的な理論から導き出された数値というよりは、経験則をベースにした実用的な目安のようなもの。つまり、「この数値だから絶対に安全・危険」といった厳密なものではありません。

参考:WBGT式の導出と温感工学的分析 : 屋内用WBGT式の特性、WBGT式の導出と温感工学的分析

とはいえ、WBGTは気温・湿度・輻射熱といった要素を組み合わせていて、しかも比較的かんたんに測定できるという大きなメリットがあります。だからこそ、現場では「使いやすく、信頼できる目安」として重宝されています。

WBGTの測定機器について

JIS規格って?

WBGTを活用して熱中症対策を行うには、「どうやって測定するか」も大事なポイントですが、基本的には、JIS規格に適合した機器を使うのが安心です。

WBGTの測定機器には、主に次の2つのJIS規格があります。

- JIS Z8504(=ISO 7243相当)

こちらは国際規格に準拠した本格的な方法。

自然湿球温度を、水で濡らしたガーゼを温度計に巻いて測定します。

正確ですが、取り扱いがやや難しく、機器も高価なため、一般的にはあまり使われていません。 - JIS B7922(電子式WBGT計)

最近主流なのはこちら。電子式の湿度センサーの測定値から自然湿球温度を算出しており、IoTセンサーなどにも対応しています。

測定精度によっていくつかの「クラス」に分かれていて、用途に応じて選ぶことができます。

黒球(※1)がついていないとNG?

WBGTの計算には「輻射熱(ふくしゃねつ)」の影響が重要です。

輻射熱がない環境であれば、温度と湿度のデータだけを使って、WBGTの「目安」を簡易的に計算することは可能です。

ただしこの方法は、あくまで簡易演算であるため、JIS規格に適合した正式な測定方法ではなく、使う際は自己判断・自己責任となります。

また、黒球がついていないWBGTセンサーは、JIS規格には適合していません。

「屋内だから黒球はいらないのでは?」と思うかもしれませんが、実はそうとも言い切れません。

たとえば、

- 工場内で熱を発する機械が近くにある

- 壁や天井、ドアから熱が伝わってくる

- 窓から直射日光が差し込む etc..

このような状況では、屋内であっても輻射熱の影響は十分にあります。

そのため、黒球を含む正規の機器で環境を正しく測定することが、熱中症リスクの見落としを防ぐカギになります。

-実際にWBGTセンサーを設置した様子-

屋外炎天下に設置されたWBGTセンサー

単管パイプを流用して取り付け

WBGT28度以上 or 気温31度以上とはどういう状態か?

WBGTや気温が「何度になったら危ないの?」という疑問、よくありますよね。

実は、この28度や31度という数字には、それぞれ熱中症リスクの“目安”となる意味があります。

-

WBGT 28度:発症が増えはじめるライン

環境省の基準では、WBGTが28度を超えると「厳重警戒レベル」に入ります。

このラインを超えると、熱中症の発症者が統計的に増えることが知られていて、テレビの天気予報などで出る「熱中症警戒情報」も、この基準をもとに出されていることが多いです。

ただし注意したいのは、WBGTが28度未満でも熱中症が発症する可能性はあるということ。

体調や作業の強度、暑さへの慣れ(暑熱順化)が影響するため、「28度以下なら安心」とは言えません。

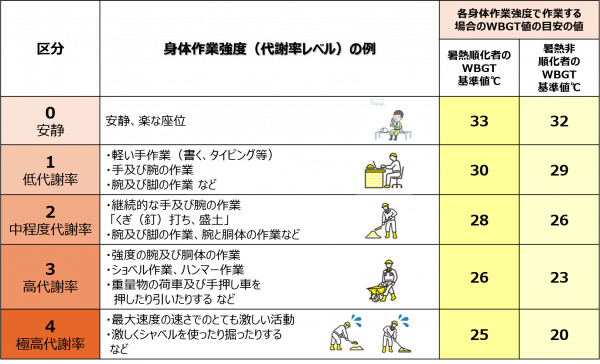

厚生労働省の指標では、中程度の作業(例:釘打ち、盛土など)をする人が暑さに慣れているという前提で、28度がひとつの目安になっています。

一方で、作業がよりハードな場合や、暑さに慣れていない人の場合は、もっと低いWBGTでも注意が必要です。

「真夏の時期だけではなく、気温が上がり始める時期も含めて通期でWBGTを測定する」ことが大切です。

-

気温31度:WBGTが28度を超えるかどうかの目安に

気温31度・湿度70%以上になると、WBGTが28度を超える可能性が高くなるというデータがあります。しかもこれは輻射熱がない場合の話です。

輻射熱がある場合、WBGTは当然さらに高くなると考えておくべきです。

つまり、気温が31度を超えていたら「WBGTも28度を超えていて、熱中症リスクが高い」と思っておくくらいがちょうどいいです。

とはいえ、気温が31度に達していなくても、湿度や輻射熱の影響でWBGTが28度を超えることは十分あり得るため、数字だけに頼らず、実際の環境と作業状況を見て判断することが大切です。

対処法

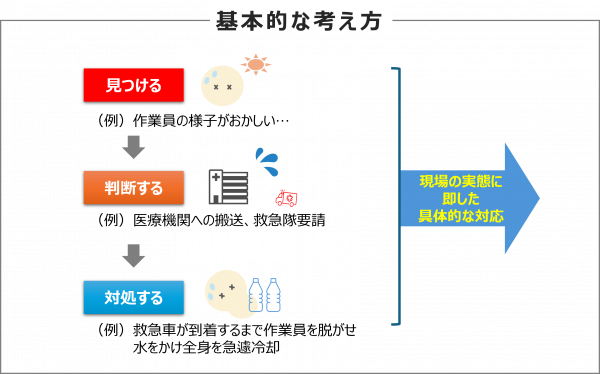

ここまで読んでいただいて、「じゃあ実際に現場ではどうすればいいの?」と感じた方も多いと思います。

熱中症の予防や、作業者の安全確保のために、以下のような対応が実用的かつ効果的です。

-

現場ごとの基準を設定する

まず基本は、厚生労働省の指標を参考にしながら、現場ごとの作業負荷(身体活動の強さ)に応じてWBGTの基準値を設定すること。

同じWBGTでも、軽作業と重作業ではリスクが大きく異なるため、作業内容に応じた判断が重要です。 -

JIS規格対応のセンサーでモニタリングする

正確なWBGTを把握するには、JIS規格に対応したWBGTセンサーを使ったリアルタイムの環境モニタリングがベストです。

これによりリスク評価を行うことが重要です。 - 簡易的な方法も場合によってはアリ

もし輻射熱の影響が明らかにないと判断できる場合は、温度と湿度による簡易的なWBGT演算も検討できます。ただし、これはJIS規格に適合していない簡易判断になるため、使う際は状況をよく見極めることが大切です。 - 個々人による測定も選択肢に

作業者の皮膚温度や脈拍を測定して、個人ごとの状態を把握する方法もあります。

機器や運用コストとのバランスを考えながら導入を検討するとよいでしょう。

さいごに

2025年6月の法改正で、熱中症対策は法的義務となり、もはや「現場任せ」では済まされなくなりました。

ポイントは、属人的な判断ではなく、データに基づいたリスク管理にシフトすることです。

WBGTの常時モニタリングをベースに、作業強度や作業者の状態に応じた対応基準を明確化し、誰が見ても判断できる仕組みを作ることが、これからの現場には求められます。

「WBGTを測って終わり」ではなく、どう判断し、どう行動するかまでをルールとして定義する。

今後、企業にはその実装力と運用力が問われる時代が始まっています。

7月にリリースしましたIIJセンシングデータマネジメントサービスでも、JIS規格準拠のWBGT計に対応しています。

ご興味頂ける場合は下記リンクをご参考ください。

- プレスリリース:IIJ、センシングデータの業務活用を支援する「IIJセンシングデータマネジメントサービス」を提供開始

- サービスページ:IIJセンシングデータマネジメントサービス – センシングデータを、もっとシンプルに

- 黒く塗装された球体(通常は直径15cm程度の空洞の銅球)の中心温度[↑]

(本記事は、同じ部署に所属している三宅 伸明との共著です)