土の中のデータを読む ~ IIJのIoTが支える柑橘農業の新しい形

2025年11月04日 火曜日

CONTENTS

お米から柑橘へ ~水田の水管理システムを横展開

IIJアグリ事業推進部では2017年より、稲の発育に欠かせない「水管理」に着目し、水位・水温を自動計測する「水田センサー MITSUHA」を開発し、現場実証では、水管理の作業時間をおよそ7割削減できることが確認できました。

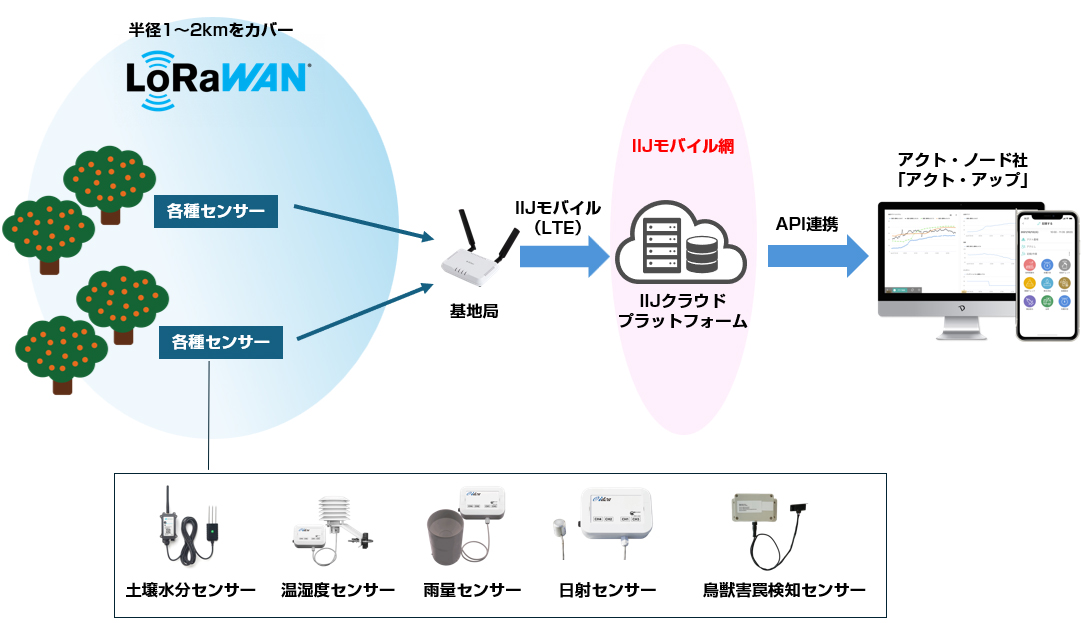

簡単に言えば「農地に立てたセンサーからデータを取得し、LoRaWAN®経由でクラウドへ送信、専用アプリで確認する」仕組みで、その新たな展開先を模索していた矢先の令和5年。

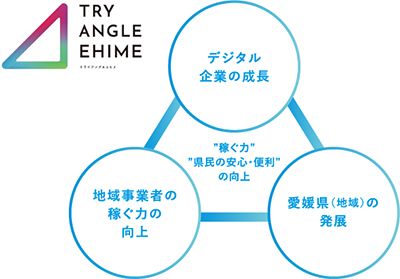

愛媛県のDX推進事業「トライアングルエヒメ」にIIJの提案が採択され、センサーを使って膨大な柑橘畑の土壌水分量を可視化し生育分析をするプロジェクトをスタートさせました。

トライアングルエヒメの理念

広大なみかんの段々畑

農業DX化の主な課題

ひとことでDX化と言っても、どの産業にも特有の問題があります。農業では

- 農業者の経験則がうまく言語化されていない

- 農業者の高齢化でDX導入へのハードルが高い

- 関連機器や通信費などの導入・維持管理コストが高い

- 関係者(役場、農業者、IT事業者)に、農業とITの双方に詳しい人材がいない

- 地球温暖化や異常気象により、これまで通りの栽培暦が通用しなくなってきている

など。これら1つ1つをクリアしていく事が農業DXの難しさであり、やりがいでもあると感じます。

幸い愛媛県はとてもDX推進に前向きな県で、2と4は他県に比べ障壁レベルは低い。

5については最後にお話するとして、1(経験則の言語化)と3(コスト問題)が当面の課題でした。

①大規模産地「真穴共選」への伴走

令和5~6年度にまずIIJが伴走させて頂いたのは、 愛媛県八幡浜市真穴地区で生産される「真穴みかん」の選果・出荷を行うJAにしうわ 真穴柑橘共同選果部会 。通称「真穴共選」。

真穴みかんは温州みかんのトップブランドの1つ。厳しい選定基準をクリアしたものだけに貼られる赤いシールが目印で、まぁ、ウマいです!

この地区全体で、年間8,000~9,000トンという大規模な収穫量を誇っています。

みかんの選別

真穴みかん証明のシール貼り

IIJでは、地区全体をカバーするLoRaWAN®ネットワークインフラを構築し、以下を設置しました(センサー120本!)。

| 設置機器 | 本数 |

| LoRaWAN®基地局 | 7 |

| 土壌水分センサー | 120 |

| 温湿度・雨量センサー | 3 |

| 鳥獣害罠検知センサー | 4 |

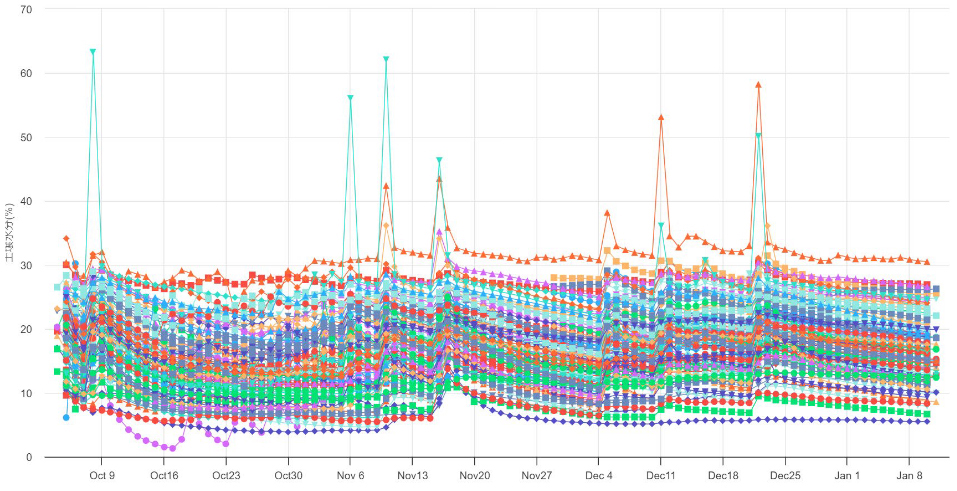

ただしセンサーから個々の畑の土壌水分量データを時系列で取得できても(グラフ参照)、タイミングと水分量の相関関係から正解を導くのは容易ではありません。

生育条件には土壌水分量以外にも多くのファクターがあり、何より農業者の経験則、いわゆる「プロの勘」が言語化されていなければ、取得データとの突合も難しくなります。

真穴共選データ(土壌水分/降水量/温度)

しかし真穴共選は事情が異なり、以前から積極的にスマート農業に取り組まれていました。そして、その技術を非常に高い精度で使いこなす”匠の農家さん”がいらっしゃり、平均的な真穴みかん農家の倍以上の収穫に成功していて、かつ知見の言語化にも優れている。

そこでIIJはその方の協力を得ながら、他の農園のセンサー数値との比較を通して、地域全体の土壌水分量調整技術の底上げを図っていきました。

令和6年度(2年目)は、土壌水分センサーの活用により適切な用水管理を行え、安定した収量を確保することができ、我々もある程度の手応えを掴めました。

令和7年度現在、真穴共選はトライアングルエヒメの対象外となっていますが、引き続きセンサーをご利用いただき、IIJもサポートを継続しています。

② 吸収力あふれる若手集団「HAPP」への伴走

令和7年度は、同事業の継続案件として、対象がHAPP(ハップ)という組織へ移りました。

HAPP(Hojo Agriculture Professional Production)は、愛媛県松山市北条地区の若き農業経営者たちが「農業のプロ」を目指していこうと10年ほど前に発足した団体で、中晩柑(愛媛果試第28号<紅まどんな>、せとか、甘平など)や、レモン、里芋などをメインに育てていて、年々会員数も増えています。

| 設置機器 | 本数 |

| LoRaWAN®基地局 | 5 |

| 土壌水分センサー | 50 |

| 温湿度・雨量センサー、日射センサー | 2 |

扱う品種だけでなく生育環境(地形条件や栽培方式など)も異なるため、真穴共選で得たデータの知見がそのまま応用できるわけではありません。そこで以下が今年度のマイルストーンになります。

- センサーを設置

- データの見方や活かし方を学ぶ

- 収穫実績とデータの突合

土壌水分センサー(左)、基地局(右)

HAPPはやる気に満ち溢れた若い農家さんたちで、毎月、夜に2~3時間の定例会を実施していて、我々も参加しています。

そこでは新技術の紹介や、病害虫予察情報の共有、労働安全についての講習などのさまざまな紹介がされ、皆さん真剣に聞かれています。

10月の勉強会の様子(ハロウィーン仕様の装いながら、内容はいたって真面目)

そしてIIJでは、この定例会とは別にセンサーデータに関する勉強会もセンサー設置の翌月から開催させていただいています。

第1回目(9月)は取得データを皆で見比べ、様々な予測について話し合いました。

第2回目(10月)は直近1カ月の潅水を振り返りながら、日射や雨量などの新しい測定項目の活用方法について議論しました。

最終的に、どのような水分コントロールが正しかったかが判明する収穫後の勉強会を、我々も楽しみにしています(本ブログにてご報告予定)。

最後に

冒頭で挙げた「農業DXの主な課題」の一つ、地球温暖化や異常気象の影響により、農業者の過去の知見だけでは立ち行きいかないことが出てきている昨今、DX技術も導入から1~2年で正解を導き出すのは難しい状況になっています。

継続することこそDX化の肝となり、どうしてもコスト意識が重要になってきます。

この土壌水分センサーは、センサー・LoRaWAN®間の通信費がかからないため、全体として大幅な通信コストの削減はできているものの、継続していくにはやはりある程度のコストはかかってきます。

今回は県のDX推進事業によって補助金を利用することができましたが、ずっと継続されるわけではありません。

私たちIIJも伴走者として、その課題意識を常に持ち続けています。

農業者が継続して利用できるインフラづくりや、補助金などの制度活用を含め、より現場に根ざした提案を続けていきます。