Starlinkのスタンバイモードについて調査しました

2025年09月24日 水曜日

CONTENTS

Stalinkのプランについて

Starlinkの提供プランは時々見直され、これまでのプランが廃止されて新しいプランへと移行することがあります。Starlinkは「Starlinkでなければ通信できない環境」では代替手段がなく、事実上オンリーワンの存在です。仕様や料金の変更は、先頭を走るサービスならではの試行錯誤だと言えるでしょう。今後も変更は続くと考えられ、ユーザとしては単に受け身ではなく、実際の使用感や要望をフィードバックし、正しい評価を伝えることが大切だと思います。

現在のプラン全体を改めて整理する。

現在のプランを整理すると、個人向けは「HOME」「ROAM」「ローカル優先」「グローバル優先」、法人向けは「ローカル優先」「グローバル優先」が提供されています。構成を見ると、個人向けの方が法人向けプランを包含しており、結果的に選択肢が広いのが特徴です。

スタンバイモードが登場

今回、新たにスタンバイモードが導入されました。これは契約中のプランを一時的に低速データ通信へ切り替える仕組みで、緊急時のメッセージ送信など小容量の通信を低価格で利用できるようにするものです。通信速度は最大約500kbpsに制限されますが月額730円で利用できます。

「プラン」ではなく「モード」と呼ばれているのは、既存プランに付随する別モードという位置付けであり、終了すれば通常プランに戻れるためです。また、データ量の上限が設けられていない点から、最安値で利用できる新しい形のプランとも捉えることができ、Starlinkの利用方法に新たな選択肢を提示しています。実際IoT用途での利用などが提案されています。

一時停止機能の廃止

スタンバイモードの導入に伴い、従来の「一時停止(Pause)」機能は終了しています。一時停止はROAMなどモバイル向けプランにおいて、データ通信を完全に停止しつつ契約を維持できる仕組です。利用料は無料で、年に数回の旅行時に一時停止を解除して使うといった事を想定しています。

ただし、この一時停止機能は通信が完全に止まってしまうため、Starlink以外の通信手段を持っていない利用者にとっては、再開手続きそのものが困難になるケースがありました。例えば、再開前にStarlink以外の通信環境がない場所へ移動してしまった場合、復旧が難しくなります。

Starlinkとしてはスタンバイモードを活用して欲しいというメッセージなのかと思います。

ROAM 10GBプランがなくなった

スタンバイモードの登場に合わせて、ROAMの10GB(1,500円/月)も廃止されたようです(一部の国には残っている可能性あり)。これでROAMプランの最安値は50GB(6,500円/月)になってしまいました。10GBとはいえ速度制限がなく、Starlinkを安く維持できる使い勝手がよいプランだったので残念です。

これは実質的な値上げなのか?

ネットでは無料の一時停止を廃止し、スタンバイモードを提供するのは実質的な値上げではないかという指摘がありますが個人的には正しい指摘ではないように思います。

じつは一時停止は解約で代用できます。Starlinkで回線を解約してもキットが残っているのでキットを譲渡するまで契約が維持されます。なので再開できるのです。

一時停止は解約で代用できるとして、ROAM 10GBの代わりをスタンバイモードとするのは少し無理があります。ROAM 10GBプランが復活するといいのですが、、

スタンバイモードの注意点

データ量を使い切りそうになったら、スタンバイモードにしておけば使い切っても通信できるから便利と考えそうですが、実際にはそうなりません。スタンバイモードへの切り替えは即座に反映されるわけではなく、請求日(次の請求サイクルの開始日)まで現在のプランが継続するからです。請求日の前にデータを使い切ってしまったら通信が止まってしまうので注意が必要です。この場合は追加のデータを購入する事になります。

法人向けではスタンバイモードが使えない

スタンバイモードは現在のところ、個人向けのプランのみが対応しています。個人向けで契約したローカル優先プランにはスタンバイモードがあるが、法人むけプランで購入したローカル優先プランではスタンバイモードがありません。法人向けのプランではこれまでどおり一時停止を提供するようです。むしろ法人向けこそスタンバイモードが使いたいのではないだろうかと思います?

通信遅延の傾向を調べてみる

速度制限が入ったことで、Starlinkの特徴である低遅延に影響がでているのか気になったので調べてみました。

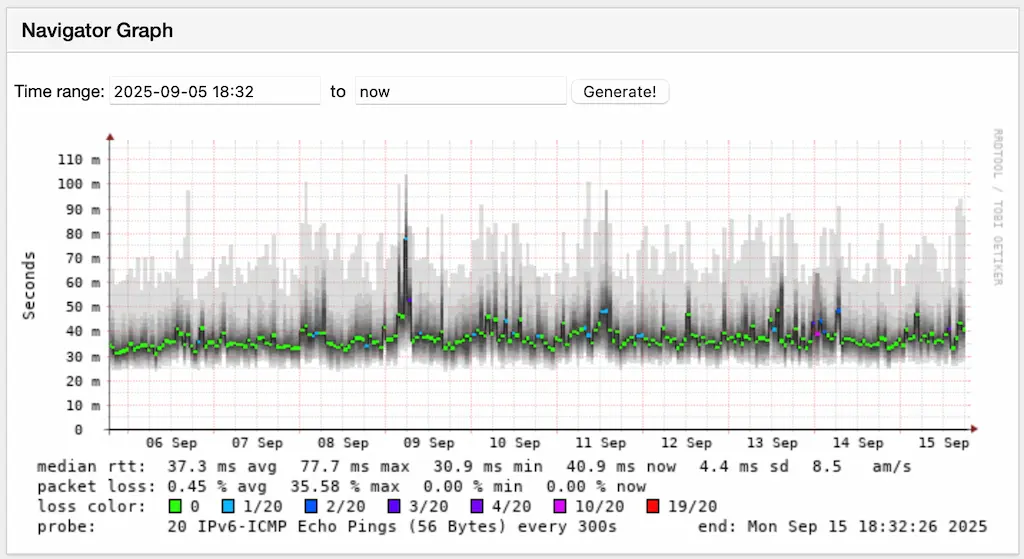

スタンバイモードにあるネットワーク上の機器からsmokepingで遅延を10日分収集しました。

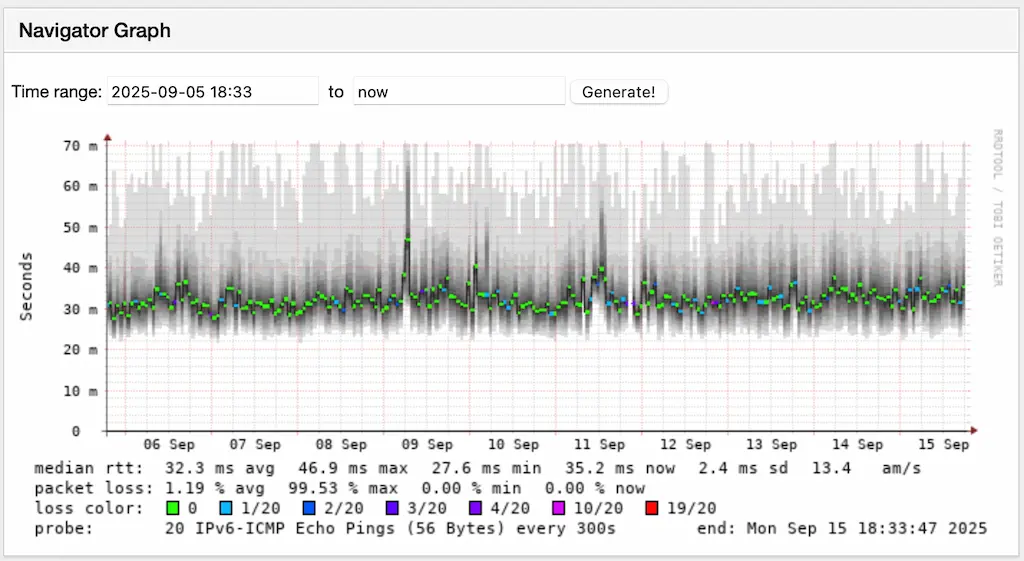

ローカル優先プランにあるネットワーク上の機器からも同様にsmokepingで遅延を収集しています。

遅延の平均値は、ローカル優先プランの環境からは32.3ms、スタンバイモードの環境からは37.3ms、約5ms悪化しています。遅延の最大値ではローカル優先プランが46.9ms、スタンバイモードは77.7ms、比較すると40msぐらいばらつきの幅が大きくなっています。スタンバイモードは2割近く悪化しているようです。

バースト転送がないか調べてみる

次にMVNOで話題になったバースト転送みたいなものが入っていないか?確認してみました。バースト転送があると通信始めの瞬間は高速で通信できるので少しお得です。バースト転送の有無を確認するために、速度制限をかけていない機器とスタンバイモード配下においた機器、2台のマシンを用意してiperfをつかって計測してみました。

iperfはネットワークの通信速度や品質を計測するためのベンチマークツールです、2台のマシン間で実際にデータを流し、ネットワークの実効速度を測る事ができます。

iperfにはiperf2とiperf3が存在しますが、今回は1秒未満の間隔でも計測できるiperf2を用いました。

0.2秒間間隔で1秒分5回計測する指示を出していますが実際には3秒程度計測が行われています。これはiperfの仕様なのかなと思います。

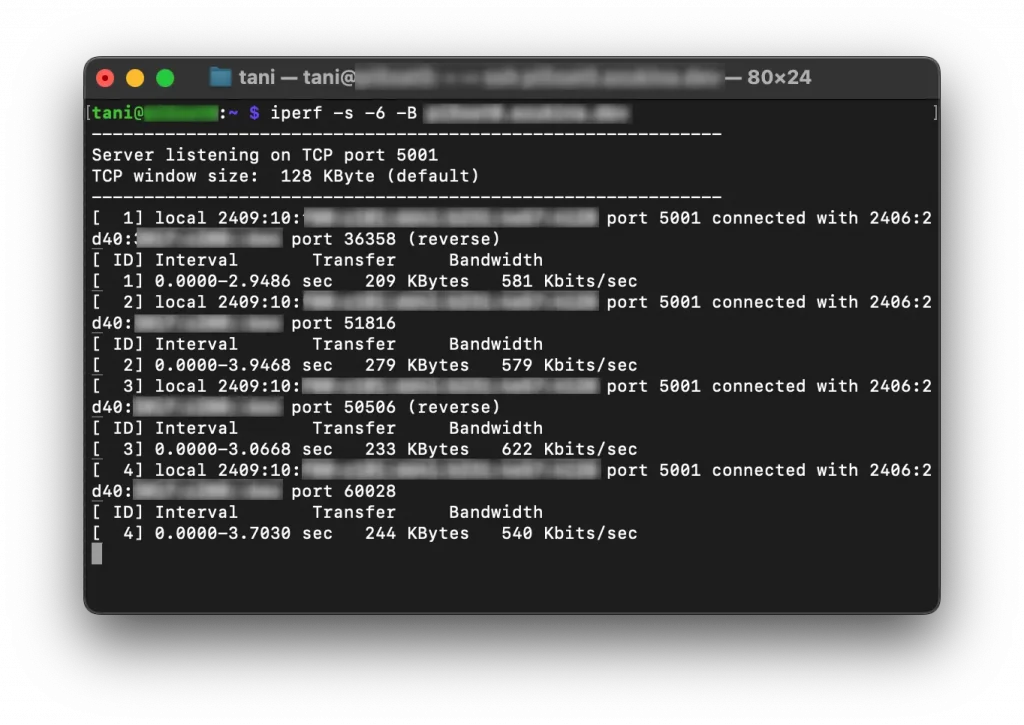

サーバ側を起動します。今回もIPv6をつかいアドレスを指定して起動しています。

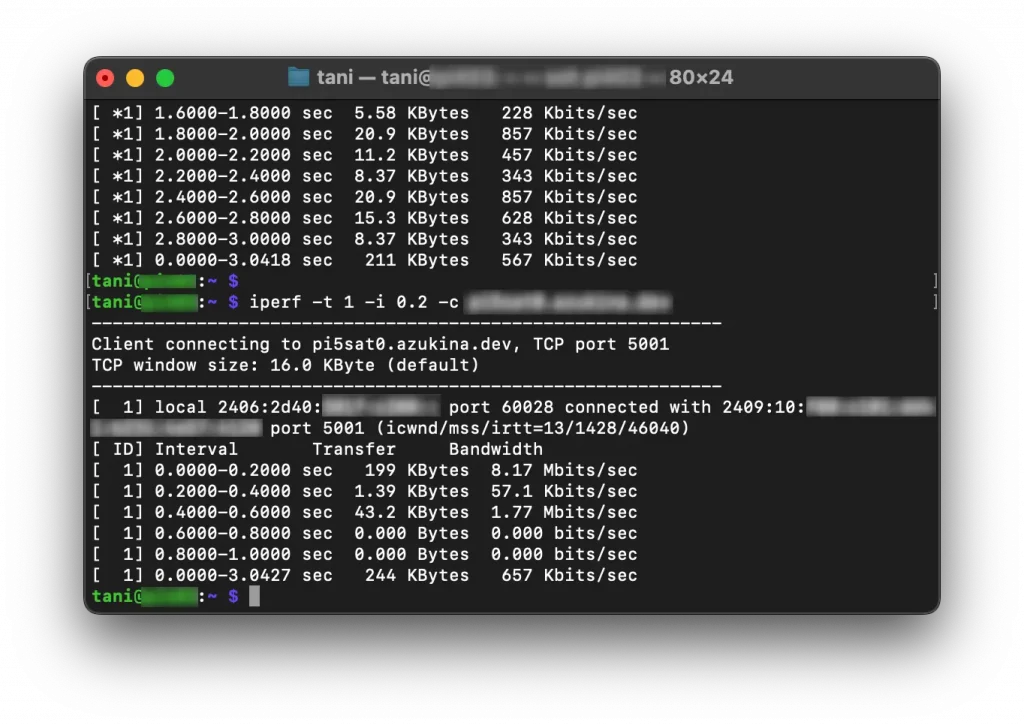

クライアント側の起動コマンド、クライアント側からデータを送信しています

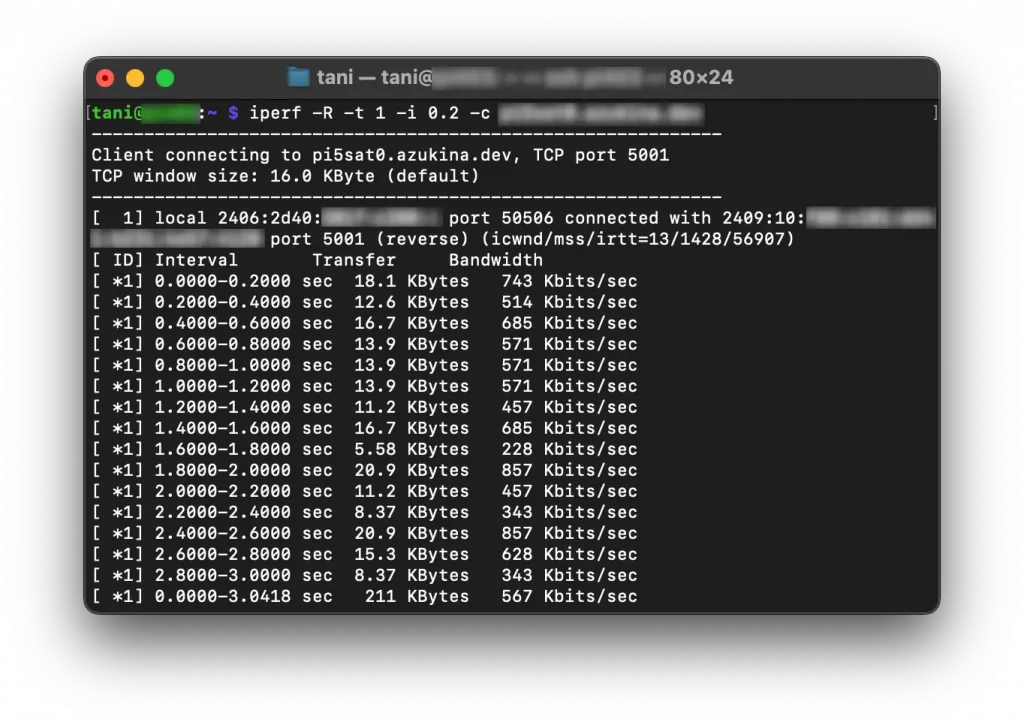

クライアント側の起動コマンド、サーバ側からデータを送信しています

さて結果ですが、スタンバイモードでは常時500Kbpsで速度制限が適用されているようです。クライアントからのデータ送信で一瞬の速度向上があるように見えますが、これはOSのバッファリングだと考えられます。サーバ側での観測では数秒の平均速度で500Kbpsあたりに収束しており、瞬間的に大きなデータを送れているとは言えないかと思います。