田んぼをデジタル管理!~センサーとアプリでデータ活用~

2025年09月09日 火曜日

CONTENTS

まえがき

日々農業IoTに勤しんでいるtakoiです。

普段は遠隔で実証圃場の水管理をしながら、IIJ水管理プラットフォーム for 水田のバックエンド開発をしています。

IIJでは昨年度に引き続き、今年も千葉県白井市の圃場でスマート農業の実証に取り組んでいます。

昨年度の白井市での実証の取り組みのブログはこちらです。

- IIJ IoTチーム スマートファーマーに転生!?~白井圃場で水田センサー・自動給水装置を設置してみた~ | IIJ Engineers Blog

- 白井市の田んぼでの実証実験 ~水管理から稲刈り~ | IIJ Engineers Blog

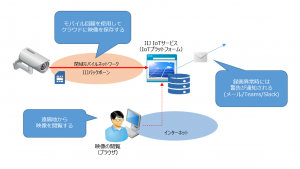

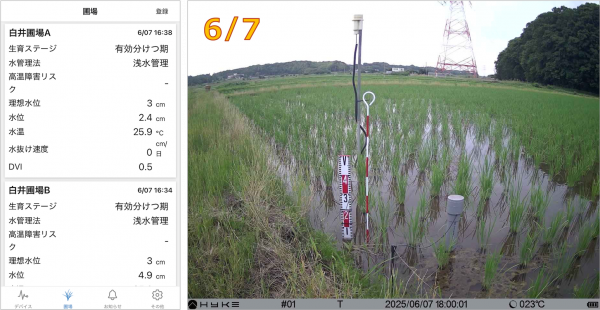

IIJでは、センサーや圃場のデータをスマートフォンで一手に確認できるスマホアプリ MITSUHAや水田センサー MITSUHA LP-01を提供しており、実証圃場でも作業判断に活用しています。

スマホアプリ MITSUHAは、センサーの測定値を閲覧できるだけではなく、データ分析の内容を確認したり、あらかじめ設定したしきい値のアラートを受けることができます。

圃場でセンサーとアプリを準備する

田植え後にセンサーを設置

5月3日から4日にかけて実証圃白井市の実証圃場で田植えを行いました。

協力農家さんが作業を終えたら、IIJのチームでセンサーを設置していきます。

写真のセンサーがIIJのLP-01です。田植えから収穫まで、水位と水温を計測してくれる相棒です。

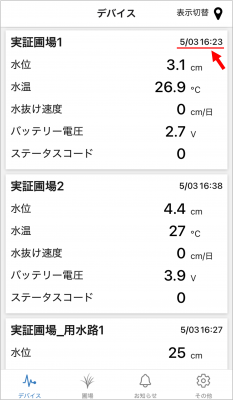

設置のあと、クラウドと通信できているかアプリで確認します。

赤い矢印の箇所が直近の時刻になっていれば、センサーからクラウドへデータ登録できているので一安心です。

LP-01は初回の通信以後、30分ごとにクラウドへデータを送信します。

水位アラートのしきい値を調整

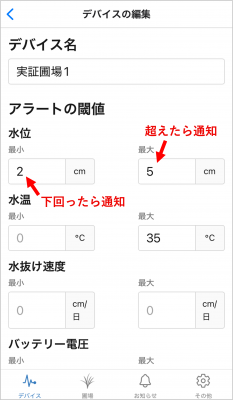

センサーが無事稼働したら、アラートのしきい値を設定しておきます。

しきい値をまたぐとスマートフォンにプッシュ通知が来るため、変化にいち早く気づけます。

田植え後の活着期(苗が根を張る期間)は、深水管理(最大5cm程度までの水位)として設定しました。

均平度が低い(圃場内の高低差が大きい)場合は、もう少ししきい値に余裕を持たせても構いません。

データ活用の具体例

水位の異常な動き

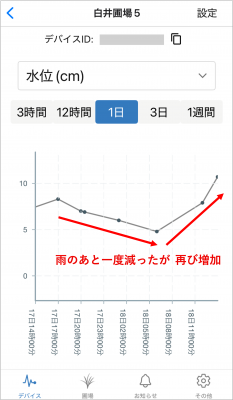

5月中旬に1日20mm超の雨が降り、水位のしきい値超過アラートが来ました。

翌日、雨が止んだあとの水位をアプリで確認すると、おかしなことに朝から水位が増え続けていました。

自動給水栓が閉まっているにも関わらずです。

急いで圃場へ向かうと用水路のU字溝から水が溢れていました。応急処置として用水の元栓を少し閉め、後日農家さんにご協力いただいて土嚢で塞ぎました。

苗が水没すると生育に悪影響が出やすく、問題が大きくなる前に対処できました。

漏水検知

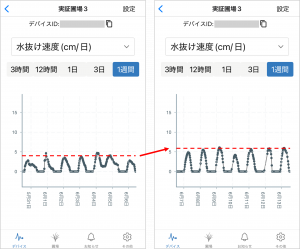

アプリで日々数値を見ていると、ささいな違和感を覚えることがあります。

6月上旬、水抜け速度がだんだん大きくなっていることに気がつきました。

過去と比較するために1週間のグラフを見ると、5cm/日を超えるタイミングが増えており、水漏れの確認が必要と判断しました。

圃場へ向かうと、アメリカザリガニ(?)もしくは圃場の乾燥で開いたと思われる穴に水が流れ込んでいました。

きちんと湛水できるように早めに埋めておきます。もう一度開いたときのために、アラートのしきい値も設定します。

生育ステージと理想水位をもとにした水管理

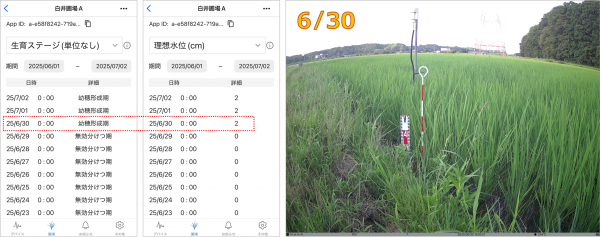

MITSUHAアプリでは、生育ステージや理想水位を予測する有償オプションを用意しています。

品種と移植日、移植時葉齢を登録すると、未来の生育状況を予測します。

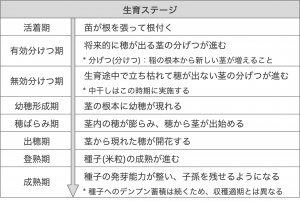

アプリ上の生育ステージは下の表のとおりです。

田植え後に活着期から始まり、成熟期以降の適切な時期に収穫となります。

生育ステージに合わせた水管理法や理想水位も参考にしつつ、圃場内の高低差も考慮して水位を調整していきます。

中干し開始判断

今年6月のように記録的な高温が続くと水稲の成長が早まるため、例年どおりの作業計画では間に合いません。

実証圃場の中干し期間は、アプリの無効分けつ期予測をもとに1週間ほど前倒しました。

無効分けつは穂にならない茎のため、中干しを適切なタイミングで行うことで発生を抑えます。

中干し終了判断

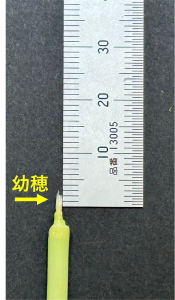

幼穂形成期と予測されたタイミングで、水管理も中干しを終えて湛水に切り替えます。

実際に圃場で幼穂形成を調査したところ、いくつかの主茎の根本付近に小さな幼穂を確認できました。

幼穂形成期以降の作業として、籾の数や発育の改善などを目的とした肥料散布(穂肥施用)があります。

その年の生育状況に合わせた穂肥施用タイミングの基準として、予測を活用できます。

さらにこの後やってくる出穂期をアプリに記録すると、収穫適期判断をサポートする積算気温も表示されます。

あとがき

MITSUHAアプリを使うことで、その瞬間のセンサーデータだけでなく、時系列データによる”気づき”や予測情報をもとにした作業計画の調整が可能になります。

実は、私は実証圃場から2時間程度かかる場所に住んでいるため、ふらっと圃場の様子を見に行くことができません。

しかし、センサーとアプリを使えば、圃場で異常が起きている可能性をスマートフォンで確認したうえで、行動に移すか判断できました。

また、今年の6月は平年通りではない気象状況でしたが、日々更新されるMITSUHAアプリの予測をもとに、新規就農者でも実際の生育状況に合わせた作業計画に繋げられると感じました。

実証に御協力いただいている白井市の農家様、関係者のみなさまに感謝いたします。

今後も、現場で使えるスマート農業の形を模索していきます。