IIJは学生Makerを応援しています〜ものづくりの祭典 Maker Faire Tokyo 2025

2025年10月09日 木曜日

CONTENTS

10/4, 10/5に「ものづくり」のお祭り「Maker Faire Tokyo 2025」が開催されました。

ぬいぐるみから加速器まで、個人やグループの「メイカー(Maker)」が作った作品が集結する、エキサイティング(ややカオス)なイベントです。

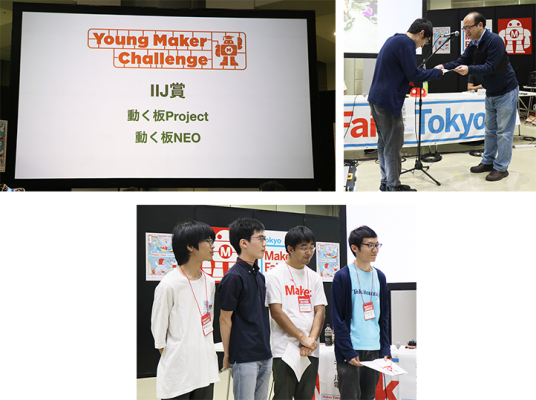

IIJは、学生さんを中心とした「ヤングメイカー」の作品が参加するコンテスト「Young Maker Challenge 2025」に協賛し、「IIJ賞」をお贈りいたしました。

Maker Faire Tokyo 2025のステージでもIIJ賞についてコメントをいたしましたが、それ以外にもいくつも気になる作品がありました。そのなかから、堂前が特に興味を持った作品をこの記事でご紹介したいと思います。

「Young Maker Challenge 2025」最優秀賞・優秀賞や、他のスポンサー賞については、Maker Faire Tokyo 2025公式ページでご確認ください。

※以下のコメントは、審査員を務めた堂前が会場で出展者さんから伺ったお話をもとに書いています。堂前の聞き取り間違いで、実際の作品や作者の意図とずれたことを書いてしまっているかもしれません。出展情報のリンク先から各製作者さんのWebサイトなどにリンクしているので、そちらも一緒にご覧ください。

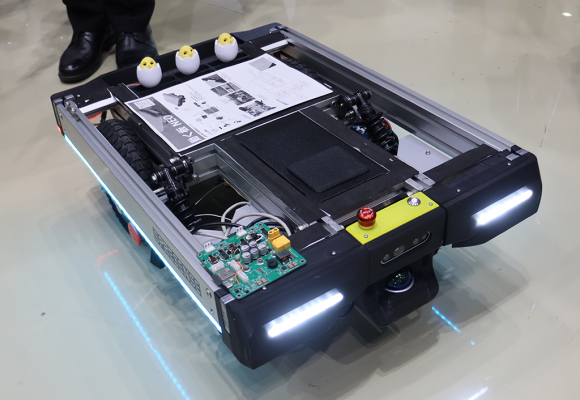

動く板Neo (動く板プロジェクト)

https://makezine.jp/event/makers-mft2025/m0143/

※IIJ賞をお贈りしています

大学の構内を自立的に走り回る台車型の「荷物運搬ロボット」です。

上に200kgクラスの荷物を載せて走れる程度のパワーと頑丈さを兼ね備えており、センサーで周辺の環境や自分の位置を把握しながら自立走行します。また、LTEによる通信モジュールを搭載しており、スマホから台車を呼び出すと指定された場所までやってきます。呼び出した台車に荷物を託せば、勝手に指定した場所まで運んでくれるわけです。

実際、こういう台車がオフィスやデータセンターで動いていれば、便利だろうなぁと思います。実用性があり、完成度も高いと感じました。お話を伺うと、最初は大学の授業で製作したそうですが、その後チームのメンバーが個人的に集まってメカやソフトウェアを作り直したのだそうです。

Makerが作る作品では、「なんでこんなもの思いついたんですか?」という発想力や、「よくこれ動かしましたね」という突破力にあふれたものをよく拝見します。そしてしばしば「動いた」ところで満足しているという作品も見かけます。そういうのも大好きなのですが、この「動く板Neo」は、高い完成度を求めてプロジェクトを継続し、実現しているというところに感銘を受けました。また、インターネットに関わるエンジニアとして、LTEを使ったクラウド連携を実装している点も評価ポイントでした。

そうした取り組みに敬意を表し、IIJ賞をお贈りすることにしました。

完成度を高めようとすると、単に動かすだけでは見つからない課題に突き当たるのではないかと思いますが、ぜひそれを乗り越えて、実用的な製品まで昇華させてもらえればと思います。

NISUN ヒューマノイドロボット (NISUN Humanoid Robot Project)

https://makezine.jp/event/makers-mft2025/m0030/

スマホから遠隔で操作できる、ギネスにも認定された世界最小のヒューマノイドロボット(頭頂高57mm)です。複数のロボットがAR空間内でバトルを行うシステムも備えています。

ロボット単体で見ても、駆動機構とバッテリーを載せてこのサイズに収めながら、細部の造形までこだわって作られているところに感嘆しました。デモを拝見するときにロボの背中にバッテリー(これもいい感じの外装がついている)をプラグインするところなど、ギミックも凝ってます。作者ご本人は「単純な構造なんですよ」と仰っていましたし、設計データも公開しているので「誰でも作れる」と仰っていましたが……いやいや。さらに、このロボを操ってバトルができるというのも、「こういうの好きなんだよね」感に満ち溢れています。コントローラーが動かすのはあくまでロボットであって、そのロボットの位置をカメラで取り込んでAR上で弾を発射するという、あえてもってまわったアーキテクチャが夢にあふれていますね。

自作平衡三進CPU Libra the Processor (きっちー電子)

https://makezine.jp/event/makers-mft2025/m0183/

※CEATEC賞を受賞されています

2進数ではなく3進数で動くコンピュータを実装し、実際に動作させています。多数のMOSFETで構成されたディスクリートCPUがLEDをちかちかと光らせながら、トリボナッチ数列の演算を行うデモを行っていました。

コンピュータといえば2進数、ON/OFFで値を表すものというのが常識ですが、「3進数でコンピュータを作ったらどうなるのだろう」というひらめきを実装まで持ち込んだ腕力に驚きました。一般的なコンピュータではトランジスタ(FET)でゲートと呼ばれる基本的な要素を構成し、そのゲートを並べて加算器やその他の回路を作ることで構成されています。これらの既存の理論は、2進数が前提です。そこを3進数するにするためには、「3進のゲート」を定義するところから始めなければなりません。たとえば、二つの3進数に対するNANDってなんだ?ということです。CPUとして動かすためには、それを回路に落とし込んで、レジスタやALUを構成しなければならないのです……理論だけじゃなく、腕力も感じます。Maker Faireの展示としては地味なのですが、実はやってることがすごい、そんな作品でした。

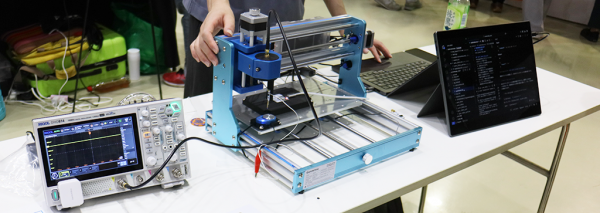

Probe-MCP (饗庭陽月)

https://makezine.jp/event/makers-mft2025/m0137/

※優秀賞を受賞されています

ソフトウェア業界ではプログラミングやテスト(デバッグ)をAIにやらせるという試みが進んでいます。それをハードウェア開発に適用したら、というチャレンジです。CNCの先にオシロスコープのプローブがついており、AIがプローブの操作から測定までを自動的に行います。

実際に動いているところを見るだけだと「なるほど」と納得しそうになるのですが、この作品のポイントは、「人間ができるだけ関わらない」という方針で作られていること。開発者の方にお話を伺うと、CNCやオシロスコープはAIが専用のMCPサーバ経由でコントロールするようになっているとのこと。そして、プローブをどこに当てるかという位置を人間が指示しているわけではなく、与えられた回路図とCAD図面からAIが推論しているということです。もちろんプロンプトである程度のアシストはされていますが、実際に使われているプロンプトを見るとわりとざっくりです。これで動くんだ、ということに驚きます。CNCやオシロといったフィジカルなデバイスをどのようにAIに接続するか、といった部分の見切りが素晴らしいと感じました。一つの未来を感じさせる作品です。

全体を通して

ここで取り上げた作品以外にも「これは」と思わされる作品がいくつもありました。そういった、発想力・突破力・完成度にすぐれた作品だけでなく、「今回初めて工作をしてみました」といった作品が出展されているのも、Young Makerカテゴリの特徴ではないかと思います。お話を伺うと、「授業でやってみたら面白かった」「サークル・部活で開発している」という経緯をおっしゃる方が何人もいらっしゃいました。

思い返せば、最近のよくできた製品は構造がきれいに隠蔽されていて、その中で何が起こっているかを気にする余地がありません。授業などで「自分で何かを作る」ことを体験することが、そうした製品の中で何が起こっているかに目を向けるきっかけになるかもしれません。そうしたきっかけが含まれているのが、Young Makerカテゴリの特徴なのかなと思いました。

翻って、私たちの周辺でも、インターネットの中で何が起こっているかについて、特に意識されないままインターネットが使われているという現状があります。それはそれで素晴らしいことではあるのですが、インターネットにかかわるエンジニアとして少々寂しくもあります。インターネットの中で何が起こっているか、そこに目を向けていただくきっかけを作れたらいいなと考えました。